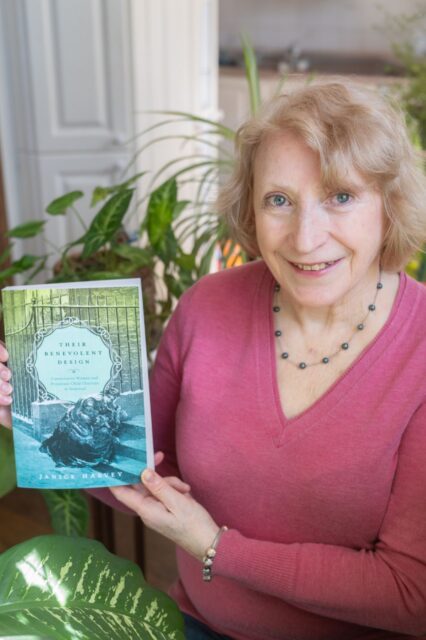

Le premier prix Paul-André-Linteau est décerné à la professeure-résidente Janice Harvey

Une professeure-résidente de Dawson, Janice Harvey, professeure d'histoire à la retraite et chercheuse très active, est la première personne à remporter le prix Paul-André-Linteau, décerné par l'Institut d'histoire de l'Amérique française pour le meilleur livre sur l'histoire de Montréal publié l'année dernière.

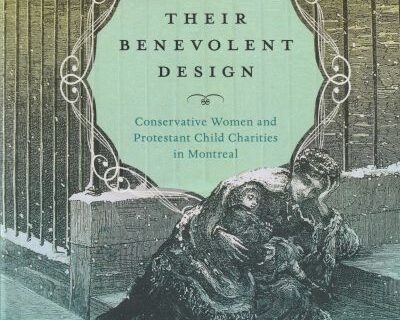

Janice a participé à une séance de questions-réponses avec le Bureau des communications au sujet de son livre, Their Benevolent Design.Conservative Women and Protestant Child Charities in Montreal.

Quelle importance le fait de remporter le prix Paul-André-Linteau revêt-il pour vous et pour votre travail? Êtes-vous la première récipiendaire de ce prix?

Janice Harvey : C'est un immense honneur pour moi de recevoir le prix Paul-André-Linteau décerné par l'Institut d'histoire de l'Amérique française pour le meilleur livre publié en 2024 sur l'histoire de Montréal. Comme il s'agit de la première année que ce prix est décerné, je suis la première récipiendaire, ce qui rend cette reconnaissance encore plus spéciale. J'ai écrit ce livre afin de faire reconnaître la contribution des femmes protestantes issues de l’élite à l’histoire de Montréal. Le fait que l’ouvrage lui-même soit récompensé contribuera, je l’espère, à assurer cette reconnaissance.

De quelle manière souhaitez-vous que cet ouvrage contribue à renouveler la compréhension de l’histoire sociale et du travail caritatif au Québec?

JH : Jusqu'au milieu du XXe siècle, les services sociaux au Québec, y compris l’assistance aux personnes démunies, étaient privés et confessionnels. Le réseau des services sociaux catholiques montréalais a fait l'objet de nombreuses études, mais Their Benevolent Design. Conservative Women and Protestant Child Charities in Montreal est la première étude d’envergure à examiner la réponse anglo-protestante aux inégalités sociales. En me consacrant à une analyse approfondie de deux organismes protestants pour enfants, j’ai pu porter une attention particulière aux femmes bourgeoises qui les dirigeaient ainsi qu’aux enfants qui ont passé une partie de leur enfance entre leurs murs. J’espère que cet ouvrage apportera une contribution significative à l’histoire sociale du Québec.

Comment ces organismes dirigés par des femmes ont-ils façonné l’aide sociale et le soutien aux enfants vivant dans la pauvreté à Montréal durant cette période?

JH : Leur rôle a été déterminant. L’élite masculine protestante de Montréal, influencée par le libéralisme, remettait en question la pertinence de l’aide aux pauvres, et privilégiait une approche plus moraliste et restrictive des services sociaux. À l’inverse, les femmes qui ont fondé ces œuvres destinées aux enfants avaient une vision plus conservatrice et traditionnelle. Considérant la charité comme un devoir à la fois chrétien et de classe, elles abordaient leur travail sous l’angle des besoins plutôt que sous celui de la moralité ou de l’autonomie forcée, offrant ainsi des services essentiels aux familles vulnérables à une époque où aucun autre soutien n’existait. Leur «dessein bienveillant» reposait sur leur foi évangélique en la rédemption religieuse et sur leur volonté de transmettre aux enfants pauvres des valeurs jugées «adéquates». Toutefois, malgré ce cadre normatif, leur perspective maternelle et bienveillante les a amenées à veiller au maintien de conditions de vie adéquates dans les foyers institutionnels et à élaborer des politiques axées avant tout sur la protection des enfants.

Quels enjeux les femmes qui géraient ces organismes caritatifs ont-elles dû affronter, compte tenu des conventions sociales de leur époque?

JH : L’un des discours influents de l’époque s’appuyait sur des croyances genrées concernant les qualités masculines et féminines pour proposer de confiner les femmes à la sphère domestique et de limiter leurs incursions dans le monde de la politique et des affaires. Toutefois, cette idéologie des «sphères séparées» était perméable, et le travail caritatif, par exemple, était une activité acceptée, voire attendue, pour les «dames» de l’élite, relevant de ce que les historiens ont appelé la sphère sociale.

Néanmoins, les règles d'étiquette et les conventions sociales en vigueur ont limité certaines des actions des femmes. Par exemple, elles ont accepté les normes de la bienséance en ne prenant pas la parole lors de leurs réunions publiques annuelles. En outre, par respect pour la croyance selon laquelle les hommes et les femmes ont des natures différentes, dans la dernière moitié du dix-neuvième siècle, elles ont confié des activités reconnues comme "masculines", telles que les investissements et la construction de bâtiments, à des comités d'hommes formés spécifiquement pour assumer ces tâches. Certaines limitations pratiques ont également eu un impact sur leur travail. En tant que femmes, elles n'avaient pas la même liberté que les hommes de se déplacer pour sauver des enfants de situations de maltraitance, par exemple, et hésitaient à poursuivre publiquement les maîtres d'apprentissage dans les cas de maltraitance.

Cependant, puisque les soins aux enfants et la gestion d’un foyer étaient reconnus comme relevant des compétences féminines, ce discours renforçait la confiance des femmes en leurs propres capacités en matière de politiques institutionnelles. Cet aspect s’est révélé important à la fin du siècle, lorsque plusieurs de leurs politiques ont été directement attaquées par des membres de l’élite masculine, qui préconisaient des méthodes qu’ils jugeaient plus modernes, notamment l’adoption et la philanthropie scientifique, laquelle prônait une aide plus encadrée et restrictive.

Pouvez-vous nous faire part d'une expérience marquante ou d'une anecdote tirée de votre processus de recherche?

JH : Trois éléments me viennent particulièrement à l’esprit.

Rencontrer deux anciens résidents des organismes pour enfants a été une expérience marquante. L’un d’eux était un homme âgé que j’ai rencontré à la bibliothèque de McGill lorsque je travaillais à ma maîtrise. Il avait appris la reliure à l'asile d'orphelins protestant vers le tournant du XXe siècle et faisait désormais la réparation des reliures des anciens ouvrages Cutter de la bibliothèque. Cette rencontre m’a encouragée à entreprendre cette étude.

Au fil de mes recherches, j’ai développé une admiration grandissante pour ces femmes, leur autonomie et leur détermination. Le lien presque personnel que j’ai senti envers elles m’a surprise et m’a aidée à aborder l’analyse de leur travail avec davantage de sensibilité.

Enfin, en parlant de mes recherches avec ma mère, elle m’a raconté une histoire liée à son expérience comme étudiante en soins infirmiers vers 1949 à l'hôpital Catherine Booth (CBMH), un établissement de l’Armée du Salut destiné aux mères et aux enfants. Le CBMH appliquait une politique de portes ouvertes mensuelles, au cours desquelles les enfants étaient présentés aux familles susceptibles d’adopter. Toutes ces années plus tard, elle se souvenait encore d’une petite fille de trois ans qui lui demandait régulièrement si, peut-être cette fois, quelqu’un allait la choisir. J’ai souvent puisé dans l’image de cette petite fille lorsque j’essayais d’imaginer l’expérience vécue par les enfants institutionnalisés dans les organismes montréalais.

En quoi cet ouvrage s’inscrit-il dans vos recherches ou vos activités universitaires depuis votre retraite de l’enseignement?

JH : Finaliser le livre et le mener à terme dans le cadre du processus de «production» a été mon principal projet immédiatement après ma retraite. Par la suite, j’ai poursuivi mes travaux sur les services destinés aux jeunes vulnérables de la ville, cette fois en m’intéressant aux garçons. Ma recherche sur le «Montreal Boys’ Home» de 1870 à 1905 et sur sa démarche particulière en matière de formation à la citoyenneté a été publiée en 2020. Je m’intéresse maintenant à la transition du «Boys’ Home» vers ce qui est devenu «Weredale House» et à l’effet qu’a eu son intégration au Conseil des agences sociales de Montréal sur ses activités jusqu’à sa fermeture au début des années 1970.