Rapport sur la formation interprofessionnelle 2023-2024

Le programme de formation interprofessionnelle (FIP) a été lancé en début d’année. Pour l’orientation des étudiant·es, l’équipe responsable de la FIP s’est vu attribuer un bloc de 45 minutes. Elle a ainsi pu présenter le concept ainsi que les activités stimulantes à venir. L’objectif était d’attirer l’attention sur le fait que les étudiantes et étudiants de sept programmes différents font partie de notre grande communauté de la FIP!

Nous avons sauté dans l’arène dès le début de la session d’automne. Voici quelques-unes des activités de FIP qui ont été mises en œuvre cette année.

Activité 1 – Clarification des rôles 1.0 : Étudiant·es de première année et de premier semestre dans les programmes Techniques de physiothérapie, Technologie de l’échographie médicale, Technologie de radio-oncologie, Technologie de radiodiagnostic

L’activité visait à faire découvrir aux étudiant·es de chacune des quatre disciplines la réalité des trois autres professions. L’idée était de constater les similitudes et les différences entre celles-ci, de comprendre l’importance de chacune et d’assurer une communication efficace entre les disciplines sur le terrain. En groupes interdisciplinaires, les étudiant·es ont visité les différents laboratoires pour marcher pendant une journée dans les souliers d’autres technologues. Un document collaboratif a été créé afin de faire connaître l’expertise de chaque discipline et d’aider à déterminer les situations où il convient de faire appel à chacune dans le continuum des soins aux patient·es. Cette activité ayant eu lieu au cours du premier semestre, elle constituait une première expérience interdisciplinaire pour les participant·es. Il s’agissait d’une excellente introduction à la communauté de la FIP.

Activité 2 : Entretien motivationnel – Techniques de physiothérapie et Techniques de travail social

L’activité avait pour but de favoriser la collaboration entre les étudiant·es en Techniques de physiothérapie et en Techniques de travail social, en plus de les inciter à utiliser les techniques d’entretien motivationnel pour faire passer un client à risque à un autre stade du changement. Les participant·es ont ainsi pu se familiariser avec la dynamique d’équipe et la collaboration en vue de motiver le changement chez un client. En équipe, les étudiant·es ont examiné les problèmes du client à risque sur le plan physique, sur le plan de la santé et dans sa vie quotidienne. Le groupe a ensuite réalisé un jeu de rôle en s’appuyant sur les compétences de l’entretien motivationnel pour aider ce client à adopter le changement.

Activité 3 : Le cancer du sein de Sarah Lynn

L’activité a été intégrée au troisième semestre des sept programmes. Les étudiant·es ont regardé un documentaire sur le parcours de Sarah Lynn, atteinte d’un cancer du sein. La vidéo présentait la chronologie de sa rencontre avec chacune des sept disciplines. Les participant·es ont ensuite dû créer de courtes vidéos expliquant les techniques, la technologie et les approches thérapeutiques privilégiées pour soigner Sarah Lynn. Par la suite, le groupe a regardé une vidéo sur chacune des disciplines afin de susciter leur compréhension globale du parcours des patient·es.

Patricia, enseignante en soins infirmiers, a déclaré que « l’étude de cas a été très utile aux étudiant·es, car elle est concrète ». En créant leur vidéo, les étudiant·es ont pu évaluer leur prestation et certains ont ressenti de la culpabilité en réalisant qu’elles ou ils avaient rompu la chaîne de stérilité. L’activité a permis de donner du contexte, ce qui n’est pas toujours possible avec les études de cas.

Enseignant en Technologie de radiodiagnostic, Peter a pour sa part déclaré que « le projet Sarah Lynn stimule la créativité et l’intégrité des étudiantes et étudiants. Cette bonne graine portera ses fruits. La collaboration sera d'autant meilleure dans leur vie professionnelle future. »

Voici le lien de la vidéo de Sarah Lynn (en anglais). Les étudiant·es l’ont regardée pour comprendre le parcours de la patiente ainsi que la place de chaque discipline dans le continuum : https://youtu.be/ckeztx0mzlk

Activité 4 : Symposium de troisième année sur la communication, la résolution des conflits et la compétence collective

Plus

de 300 étudiant·es et 30 enseignant·es ont participé au deuxième symposium

annuel sur la FIP en novembre. Les participant·s ont eu droit à des sketches

mis à jour, écrits et joués par des diplômé·es de Dawson en interprétation

théâtrale. On leur a également distribué des livrets remaniés pour stimuler la

participation aux activités d’apprentissage de la journée. Une personne a

indiqué avoir « trouvé les sketches attrayants et bien adaptés aux objectifs d’apprentissage »,

tandis qu’une autre a dit du livret étudiant fourni pour le symposium sur la

FIP qu’il était « un utile pour suivre le plan de la journée, revoir les concepts clés et participer

aux activités et exercices individuels et collectifs ».

« un utile pour suivre le plan de la journée, revoir les concepts clés et participer

aux activités et exercices individuels et collectifs ».

Dans l’ensemble, la journée a été un grand succès. Les participant·s ont dit des activités en petits groupes qu’« elles les aidaient à mettre en pratique les volets théoriques ». Ils ont ajouté avoir aimé « le caractère stimulant et enrichissant du travail avec des étudiant·es d’autres disciplines de la santé ». Après avoir tenté de reproduire une situation réelle, les étudiant·es ont indiqué avoir trouvé que le symposium sur la FIP « constituait une expérience d’apprentissage précieuse qui pourra être mise à profit à l’avenir ».

Nous remercions chaleureusement les équipes responsables des entités suivantes pour avoir contribué à concrétiser le symposium sur la FIP :

- Le Fonds pour les initiatives d’enrichissement étudiant et le Centre pour la paix du Collège Dawson

- Le Plan d’action pour la réussite des étudiant·es

- Le Bureau du développement durable de Dawson

- Le programme Interprétation théâtrale du Collège Dawson

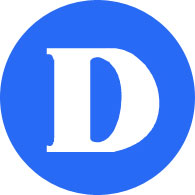

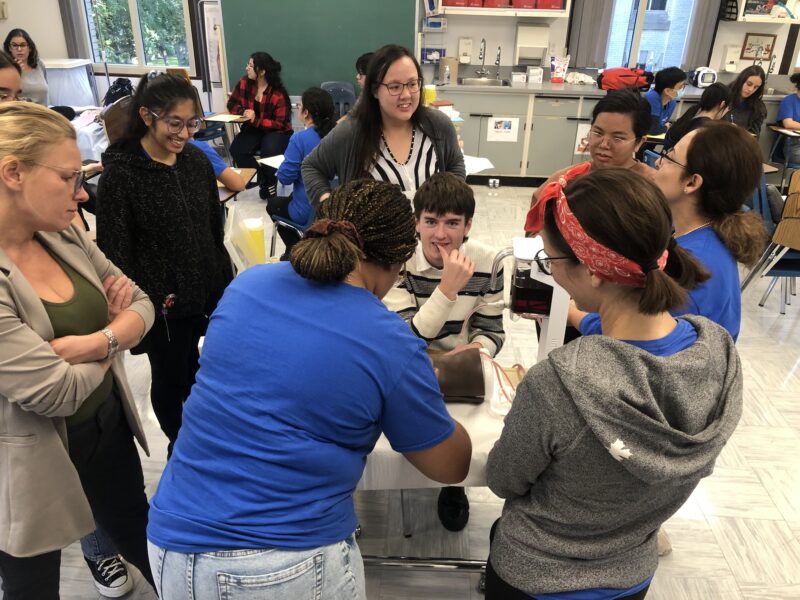

Activité 5 : Activité d’approvisionnement pour les Techniques d’analyses biomédicales et les Soins infirmiers

Cette activité tombait à point! L’idée d’une activité de FIP réunissant les programmes de Techniques d’analyses biomédicales et de Soins infirmiers a toujours été d’actualité. Le semestre d’automne était enfin le moment idéal pour la mettre en œuvre. Plus de 80 étudiant·es des deux programmes y ont participé!

Daniel, enseignant en techniques d’analyses biomédicales, a trouvé les bons mots pour résumer l’activité :

« Comme l’approvisionnement en sang échappe de plus en plus aux technologues médicaux au profit d’autres groupes professionnels comme les infirmières et infirmiers, cette activité n’aurait pas pu mieux tomber. C’était une excellente occasion de mettre en commun notre expertise sur les nuances souvent négligées des techniques de phlébotomie qui peuvent fortement nuire à l’intégrité de l’échantillon et à la fiabilité des résultats. Elle a également aidé les technologues médicaux à bien comprendre les réalités de la profession infirmière. »

Activité 6 : Clarification des rôles 2.0 dans les Techniques de travail social et Techniques de physiothérapie

Plus de 70 étudiant·es et 12 enseignant·es ont participé à cette activité qui consistait à réaliser un entretien collaboratif avec un·e patient·e/client·e. L’objectif principal était de permettre aux étudiant·es d’explorer les différentes approches adoptées par chaque discipline pour la collecte de données concernant un·e patient·e/client·e. La pertinence des questions ouvertes et fermées et l’exploration des facteurs biopsychosociaux ayant une incidence sur le fonctionnement et le bien-être ont été observées, chaque patient·e présentant ses propres défis. Une personne en Techniques de travail social a dit de l’activité qu’elle était « très instructive! L’interrelation entre les professions relevant des programmes Techniques de travail social et Techniques de physiothérapie est manifeste. En effet, les difficultés physiques rencontrées par une personne sont en corrélation directe avec son bien-être psychologique et social. »

Activité 7 : Laboratoire sur des cadavres pour la consolidation des connaissances sur l’anatomie et la biologie – Technologie de radio-oncologie Technologie de l’échographie médicale, Techniques de physiothérapie

Plus de 60 étudiant·es et 10 enseignant·es ont participé au laboratoire d’anatomie au Complexe des sciences Richard J. Renaud du campus Loyola de l’Université Concordia. Les étudiant·es ont eu la chance de manipuler les éléments suivants :

- Squelette entièrement articulé

- Corps entier avec muscles superficiels des membres supérieurs et inférieurs

- Jambe et demi-bassin

- Bras

- Torse accompagné de la plupart des organes abdominaux (poumons et foie amovibles)

- Coupe de tête en plan médio-sagittal

- Tête avec muscles du visage et du cou

- Cœur et poumons attachés

- Langue, larynx et trachée avec vaisseaux sanguins

Quelques étudiant·es manquaient d’assurance au début, mais chacun·e a reçu la consigne de participer à l’activité dans la mesure du possible. À la fin du laboratoire d’une heure, plusieurs ont avoué avoir trouvé l’activité trop courte et auraient aimé rester plus longtemps. Une personne en Techniques de physiothérapie a dit avoir « beaucoup aimé l’activité sur les cadavres, qui permettait de se faire une bonne idée de l’anatomie humaine, afin d’expérimenter la théorie en situation réelle. Nous avons pu visualiser la contraction et le relâchement des muscules d’une manière concrète, ce qui est idéal pour les apprenant·es visuels comme moi. Merci pour cette occasion en or! »

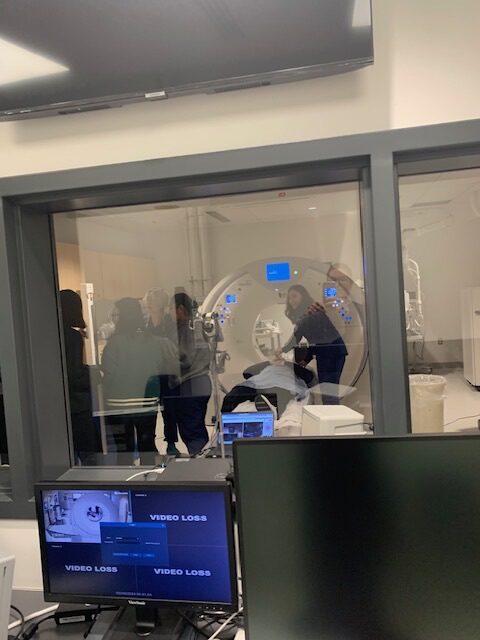

Activité 9 : Travail d’équipe et communication en situation d’urgence dans la salle de tomodensitométrie – Technologie de radiodiagnostic et Technologie de radio-oncologie

Quarante-cinq étudiant·es, trois enseignant·es et deux membres du personnel ont participé à cette simulation. Les étudiant·es des programmes de Technologie de radiodiagnostic et de Technologie de radio-oncologie ont dû collaborer pour perfectionner une compétence commune : la gestion d’une réaction allergique après l’administration d’un produit de contraste. La simulation portait sur le choc anaphylactique. Il s’agissait d’une expérience d’apprentissage cumulatif où chaque groupe interprofessionnel a vécu la simulation en temps réel. Le premier sous-groupe a pu tirer des leçons de ses erreurs en observant la simulation des cinq autres. Les membres des groupes subséquents ont pris des notes pour s’inspirer des expériences de leurs camarades afin de se préparer et de s’organiser adéquatement leur tour venu.

Au moment du bilan, il y avait consensus parmi les participant·es : l’activité leur a fait prendre conscience de l’enchaînement rapide des événements et de la nécessité d’être attentif au langage corporel des patient·es. Lorsqu’on a demandé aux étudiant·es si la simulation leur avait plu, une personne inscrite en Technologie de radiodiagnostic a répondu : « J’espère que nous aurons de nombreuses simulations dans les années à venir. Elles sont éprouvantes pour les nerfs, mais elles nous forcent à l’action et à la collaboration ».

NOUVELLES activités à venir en 2024-2025

Activité 10 : Simulation à grande échelle sur la PDSP (déplacements) avec des étudiant·es de première année des programmes Soins infirmiers, Technologie de radiodiagnostic, Technologie de radio-oncologie et Technologie de l’échographie médicale

Trois activités de simulation distinctes se dérouleront simultanément dans trois salles : en radiologie, en tomodensitométrie et en échographie. Des étudiant·es en soins infirmiers participeront aux trois situations de déplacement sécuritaire de personnes. Nous préparons actuellement des objectifs de formation interprofessionnels tirés des cours de chaque discipline, ainsi que le programme de la journée pour chaque activité de simulation. La rédaction et la planification des simulations se poursuivront au cours du semestre d’automne 2024. Restez à l’affût!

Subvention de l’ECQ pour la création d’un programme de formation interprofessionnelle intégré : en attente des résultats de la demande

L’an prochain, nous souhaitons lancer dans un vaste projet dont l’objectif final serait la création d’un programme de formation interprofessionnelle intégré qui cadrerait avec chacune des sept disciplines de la technologie médicale et du service social. D’une part, nous prévoyons de comparer les diverses structures de programmes afin de repérer les occurrences des six compétences de la formation interprofessionnelle parmi les compétences visées par les programmes. D’autre part, nous chercherons à relever la confluence des compétences entre les programmes et les cours des diverses disciplines. Une fois ces recoupements mis en évidence, une étude de faisabilité servira à déterminer le moment de l’entrée en jeu des compétences, ainsi que les obstacles potentiels à la création d’une occasion de formation interdisciplinaire. Des enseignant·es de chaque discipline, y compris un·e enseignant·e en français, seront libéré·es au trimestre d’hiver pour participer à la réflexion, à l’idéation et à la création de nouvelles occasions de formation interprofessionnelles sur la base de nos observations précédentes. Croisons-nous les doigts en espérant une réponse positive de l’équipe de l’Entente-Canada-Québec à la mi-juillet!

Conclusions

L’équipe responsable de la formation interprofessionnelle est très fière de ce qui a été accompli. La suite est prometteuse! Les expériences d’apprentissage ont pour but d’aider nos étudiant·es à se préparer à collaborer dans leurs futurs milieux de travail. Il reste encore de la place à l’amélioration, mais nous sommes sur la bonne voie. Merci à toutes et à tous!

- Article de l’équipe responsable de la formation interprofessionnelle (FIP)